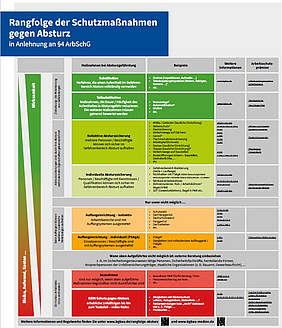

Rangfolge der Schutzmaßnahmen: STOP-Prinzip

Das STOP-Prinzip wird oft auch als STOP-Hierarchie, -Reihenfolge oder -Rangfolge bezeichnet. Die Rangfolge hat der Arbeitgeber bei der Festlegung und Anwendung von Schutzmaßnahmen nach §4 Arbeitsschutzgesetz zu beachten.

STOP-Prinzip

Sie als Arbeitgeber bzw. Arbeitsgeberin haben Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip festzulegen, sodass eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten beseitigt oder auf ein Minimum reduziert wird. Grundsätzlich sind Gefährdungen zu vermeiden (zu eliminieren).

Das STOP-Prinzip gilt für alle Gefährdungen. Die Abkürzungen bedeuten:

T – Technische Schutzmaßnahmen,

Substitution (S)

Kann die Gefährdung nicht vollständig vermieden werden, ist zu prüfen, ob sie substituiert, also ersetzt werden kann mit einer geringeren Gefährdung. Eventuell wird sie dadurch auch vollständig vermieden.

Die Substitution ("S") ist die wirksamste Schutzmaßnahme und ist daher zu bevorzugen.

Bei Absturzgefährdung kann das die Trennung von Mensch und Absturzkante sein, indem z.B. bei der Vorelementierung von Bauteilen am Boden der Aufenthalt in absturzgefährlichen Bereichen vermieden oder zeitlich verringert wird. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu vermeiden oder Gefahrstoffe durch Stoffe oder Gemische oder auch Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind.

Technische Schutzmaßnahmen (T)

Ist eine Substitution bzw. Verfahrensänderung nicht möglich, sind nachrangig technische Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

Hierzu zählen bauliche Maßnahmen wie z.B. Absturzsicherungen oder Einhausungen beim Umgang mit Gefahrstoffen.

Bei technischen Schutzmaßnahmen gibt es eine Rangfolge entsprechend der abnehmenden Wirksamkeit.

Organisatorische Schutzmaßnahmen (O)

Organisatorische Schutzmaßnahmen sind zu veranlassen, wenn durch Substitution oder technische Maßnahmen das Schutzziel nicht erreicht werden kann.

Hierzu gehören beispielsweise Betretungsverbote, eingeschränkte Zugangsberechtigungen, Abgrenzungen/Absperrungen von Gefahrbereichen, Arbeitszeitregelungen zur Reduzierung der Exposition oder die Minimierung wechselseitiger Belastungen.

Unabhängig vom STOP-Prinzip haben die Unternehmen organisatorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefährdung der Beschäftigten auf ein Minimum zu reduzieren, indem beispielsweise Betriebsanweisungen und Wartungspläne erstellt und Unterweisungen und Arbeitsmittelprüfungen durchführt werden.

Personenbezogene Schutzmaßnahmen (P)

Wenn technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, das Schutzziel zu erreichen, sind persönliche Schutzmaßnahmen anzuwenden.

Da diese willensabhängig und meistens nicht so wirksam wie technische Schutzmaßnahmen sind, werden sie erst festgelegt, wenn alle anderen Maßnahmen nicht möglich sind.

Kombination von Schutzmaßnahmen

Es kann sinnvoll sein, Schutzmaßnahmen zu kombinieren, um die Gefährdungen ausreichend zu verringern. Aber auch bei der Kombination mehrerer Schutzmaßnahmen ist das STOP-Prinzip zu beachten. Dies kann bedeuten, dass zunächst mehrere technische und organisatorische Schutzmaßnahmen umgesetzt und dann durch persönliche Schutzmaßnahmen ergänzt werden.

Beispielsweise bleibt eine installierte technische Schutzmaßnahme nur dann nachhaltig wirksam, wenn sie anhand eines Wartungsplans als begleitende organisatorische Schutzmaßnahme regelmäßig geprüft und gewartet wird.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist die Zusammenstellung der Schutzmaßnahmen nachvollziehbar darzustellen und zu dokumentieren.

Stand der Technik

Bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen ist der Stand der Technik zu beachten und umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmitteln und die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung des Standes der Technik ist in der TRGS 460 "Handlungsempfehlung zur Ermittlung des Standes der Technik" beschrieben.

Rettung

Mit dem Rettungskonzept wird sichergestellt, dass im Falle eines Notfalls oder Unfalls die Möglichkeit besteht, Beschäftigte zu evakuieren und zu retten. Sie haben sicherzustellen, dass verunfallte Beschäftigte direkt an den öffentlichen Rettungsdienst übergeben werden können. Dafür müssen Sie die nötige Ausrüstung, Rettungsmittel, das Personal und dessen entsprechende Qualifizierung zur Verfügung stellen.

Sie als Unternehmer oder als Unternehmerin müssen folgendes gewährleisten (NEST):

- N - Die Notfall-Wahrnehmung bzw. die Möglichkeit der Meldung eines Notfalls

- E - Die Möglichkeit zur Ersten Hilfe, der Rettung und ggf. Evakuierung

- S - Die Sicherheit der Ersthelfer bzw. Retter

- T - Den Transport zur Übergabestelle an die Rettungskräfte (112)

Damit die Rettung im Ernstfall auch funktioniert, muss diese geübt werden, insbesondere wenn Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) zum Einsatz kommt. Deshalb ist für die Benutzung von PSAgA eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung notwendig, anhand derer das Rettungskonzept erarbeitet und die Unterweisung (mit praktischen Übungen) durchgeführt wird.